Q-ACSM 對不同氧化態(tài)腔室生成 SOA 的敏感性研究

一、研究背景與目的

1. 有機氣溶膠(OA)的重要性與研究挑戰(zhàn)

?環(huán)境與健康影響:OA是大氣亞微米顆粒物的主要成分(占比20%-90%),可通過直接影響太陽輻射和間接影響云微物理過程改變氣候,還可能對人體健康產(chǎn)生不利影響,且中國霧霾事件在很大程度上由二次有機氣溶膠(SOA)驅(qū)動。

?測量難點:OA含無數(shù)化學(xué)物種,壽命短、在大氣中轉(zhuǎn)化快,傳統(tǒng)離線測量技術(shù)(如基于過濾器的GC/MS、LC/MS等分析)無法捕捉其動態(tài)變化,現(xiàn)有在線儀器(如PILS、OC/EC分析儀)也存在局限(如PILS僅能分析水溶性成分,OC/EC分析儀僅能量化總有機碳且信息有限)。

2. 研究目的

?全面探究使用四極桿氣溶膠化學(xué) speciation 監(jiān)測儀(Q-ACSM)量化SOA的準(zhǔn)確性。

?分析Q-ACSM對不同氧化態(tài)SOA的敏感性,明確影響Q-ACSM靈敏度的因素(如相對電離效率RIE、收集效率CE),為Q-ACSM的校準(zhǔn)和SOA準(zhǔn)確測量提供依據(jù)。

二、實驗方法

1. 實驗裝置

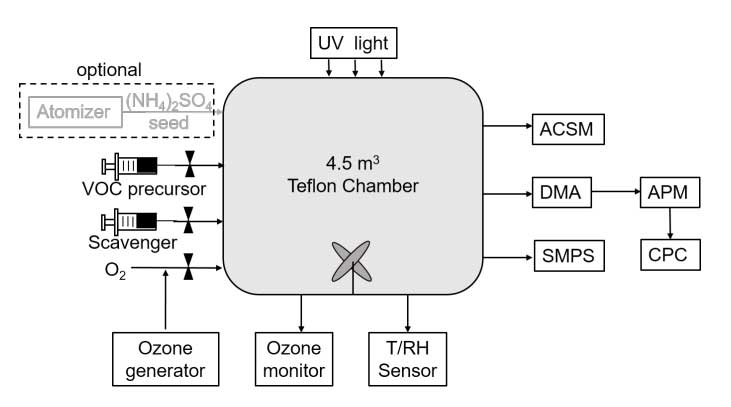

(1)腔室設(shè)置(Chamber Setup)

?類型與規(guī)格:4.5m3可折疊常壓含氟聚合物(特氟龍)煙霧腔,尺寸為長1.8m、寬1.5m。

?清潔與準(zhǔn)備:每次實驗前,用黑光燈UV燈照射并暴露于高濃度(幾ppmv)O?中清潔6小時以上,再用零空氣發(fā)生器(Acdco 737)產(chǎn)生的純空氣沖洗,直至腔內(nèi)顆粒物濃度低于10個/cm3。

?混合與環(huán)境控制:腔室底部中心裝有特氟龍涂層風(fēng)扇以快速混合反應(yīng)物,溫度維持在20±1°C,相對濕度(RH)維持在10%-15%。

(2)SOA生成(SOA Generation)

?前體物與溶劑:選用α-蒎烯(Sigma-Aldrich,>98%)、異戊二烯(Sigma-Aldrich,>98%)、甲苯(Sigma-Aldrich)三種揮發(fā)性有機化合物(VOC),分別代表生物源和人為源VOC;將其溶解在環(huán)己烷(TEDIA Inc,HPLC級>99.5%)中。

?氧化劑與引發(fā)方式:

臭氧(O?):通過低壓汞燈照射純氧(O?)生成,使用時先向腔室注入OH自由基清除劑環(huán)己烷。

羥基自由基(OH):先注入少量自制亞硝酸甲酯,再打開腔室周圍黑光燈幾分鐘引發(fā)OH氧化反應(yīng)。

?濃度控制:VOC前體物濃度設(shè)為大氣相關(guān)水平(α-蒎烯10-60ppbv、異戊二烯60-200ppbv、甲苯30-0ppbv),氧化劑濃度控制為O? 50-80ppbv、亞硝酸甲酯50-300μL,通過改變VOC前體物與氧化劑的比例實現(xiàn)不同SOA氧化態(tài)。

(3)Q-ACSM操作(Q-ACSM Operation)

?采樣參數(shù):采樣間隔為8-15分鐘(取決于腔室內(nèi)顆粒物質(zhì)量濃度),采樣管為6.3mm外徑、0.8m長的不銹鋼管,采樣流量為1L/min(原1為3L/min,調(diào)整后可減少從腔室抽出的總氣體量)。

?校準(zhǔn):每次實驗前后,使用硝酸銨(NH?NO?)按照Ng等人(2011)的方法校準(zhǔn)Q-ACSM對NO??的電離效率;實驗前利用氮(N)峰(m/z=28)和內(nèi)標(biāo)萘峰(m/z=128)進(jìn)行質(zhì)量校準(zhǔn),數(shù)據(jù)分析前校準(zhǔn)Q-質(zhì)譜儀的質(zhì)量相關(guān)傳輸效率;計算測量的有機質(zhì)量濃度時,采用默認(rèn)的RIE值1.4和CE值0.5。

(4)氣溶膠質(zhì)量測量(Aerosol Mass Measurement)

?掃描遷移率粒子粒徑譜儀(SMPS):由差分遷移率分析儀(DMA,TSI Model 3081)和冷凝粒子計數(shù)器(CPC,TSI Model 3776)組成,用于實時監(jiān)測15nm-650nm顆粒物的數(shù)粒徑分布,假設(shè)顆粒物為球形推導(dǎo)氣溶膠體積濃度,時間分辨率為5分鐘。

?氣溶膠粒子質(zhì)量分析儀(APM):Kanomax Model 3601型APM與DMA(TSI Model 3081)、CPC(TSI Model 3776)結(jié)合使用,確定顆粒物質(zhì)量,再根據(jù)測量的遷移直徑計算顆粒物有效密度(DeCarlo等人,2004;McMurry等人,2002);每次實驗中,手動將APM分析的顆粒物直徑設(shè)為SMPS測量的顆粒物數(shù)粒徑分布峰值(因顆粒物在腔室內(nèi)持續(xù)生長),一次DMA-APM掃描約需5分鐘,根據(jù)測量的顆粒物體積濃度和相應(yīng)有效密度計算顆粒物質(zhì)量濃度。

2. 實驗設(shè)計與數(shù)據(jù)處理

?實驗數(shù)量與持續(xù)時間:共進(jìn)行14次獨立腔室實驗,每次實驗持續(xù)4-6小時,直至f44(m/z 44信號占總有機離子信號強度的比例)、有效密度和質(zhì)量濃度達(dá)到相對穩(wěn)定狀態(tài);為研究CE對Q-ACSM靈敏度的影響,還進(jìn)行了9次注入硫酸銨((NH?)?SO?)種子顆粒的腔室實驗。

?數(shù)據(jù)篩選與分析:僅使用相對穩(wěn)定狀態(tài)下的數(shù)據(jù)進(jìn)行線性相關(guān)分析以確定Q-ACSM的響應(yīng)因子(RF);通過對比不同VOC/氧化劑比例下的實驗結(jié)果,分析SOA氧化態(tài)(用f44表示)對Q-ACSM檢測靈敏度的影響;在硫酸銨種子顆粒實驗中,根據(jù)SOA涂層前后Q-ACSM測量的硫酸鹽質(zhì)量濃度變化推導(dǎo)SOA的CE。

(圖1)

三、實驗結(jié)果與討論

1. Q-ACSM響應(yīng)因子的確定

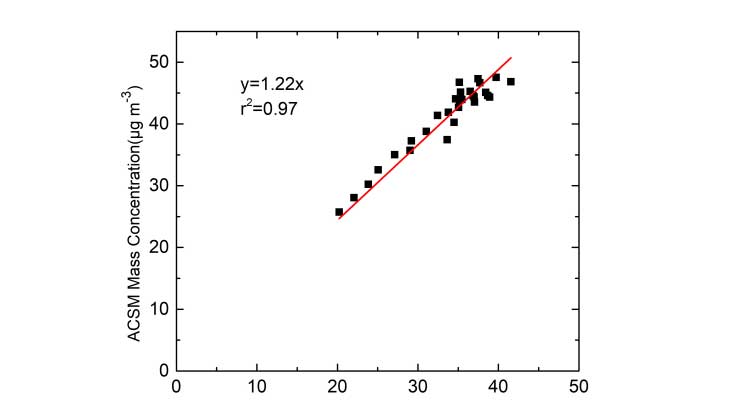

?典型實驗現(xiàn)象:以注入80ppbv O?和20ppbv α-蒎烯的實驗為例,注入后不久發(fā)生強烈成核事件,呈現(xiàn)典型“香蕉形”三維數(shù)粒徑分布圖;隨著臭氧化反應(yīng)進(jìn)行,氣溶膠粒徑和質(zhì)量濃度快速增加(尤其在初始2小時內(nèi)),氣溶膠有效密度也因顆粒物更致密且接近球形而增加;初始f44值較高,可能是由于初始生成的SOA因氣/粒分配而高度氧化(Shilling等人,2009a),后續(xù)f44在0.115-0.135間波動,表明?實驗期間氣溶膠氧化態(tài)變化不大;2-3小時后,氣溶膠達(dá)到相對穩(wěn)定狀態(tài),粒徑為80-100nm,質(zhì)量濃度增至40-50μg/m3,有效密度約為1.2g/cm3,f44約為0.13,此時通過線性相關(guān)分析確定Q-ACSM的RF(圖3)。

實驗條件多樣性:實驗使用的VOC涵蓋生物源和人為源,包括α-蒎烯、異戊二烯和甲苯,除甲苯僅研究OH反應(yīng)外,其余兩種VOC均研究了臭氧化和OH引發(fā)的氧化過程,且VOC前體物和氧化劑濃度均設(shè)為大氣相關(guān)水平,避免二次VOC氧化產(chǎn)物干擾。

(圖3)

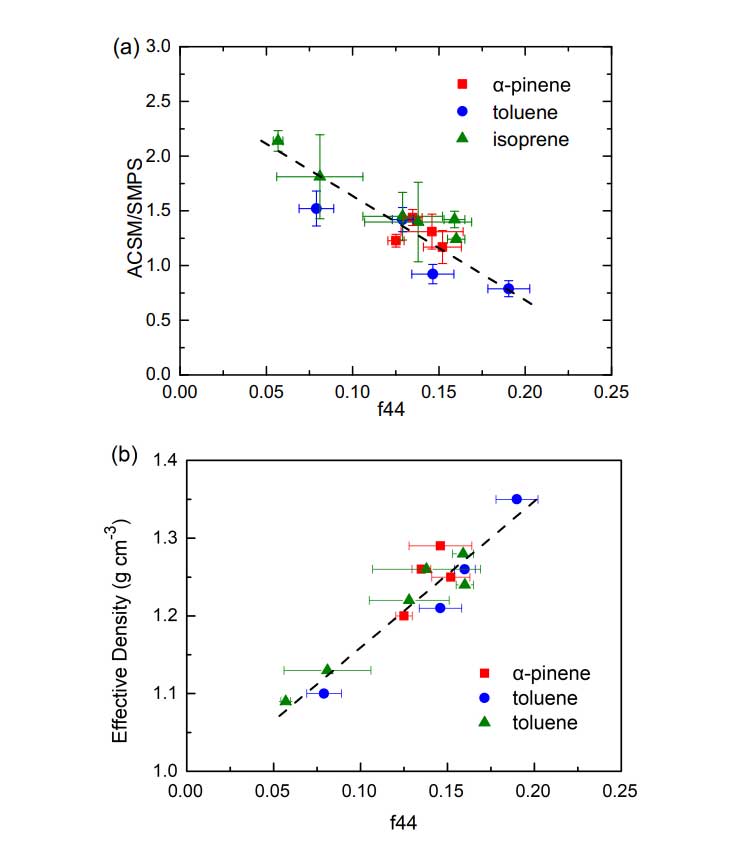

2. f44的影響(SOA氧化態(tài)的影響)

?RF與f44的關(guān)系:對于每種VOC/氧化劑組合,通過改變VOC與氧化劑的相對濃度比進(jìn)行多次實驗,發(fā)現(xiàn)生成的SOA特性(尤其Q-ACSM的RF)隨f44變化顯著,所有腔室生成的SOA的Q-ACSM RF隨f44增加呈線性下降(圖5a)。

?有效密度與f44的關(guān)系:所有腔室生成的SOA有效密度在1.09-1.36g/cm3之間,比Zelenyuk等人(2008)報道的生物源SOA有效密度(1.22-1.28g/cm3)和Kiendler-Scharr等人(2009)報道的(1.3±0.1g/cm3)范圍更廣;且SOA有效密度隨f44增加呈線性增加(圖5b),這可能是因為氧化劑越多,生成的高氧化產(chǎn)物越多,形成的SOA更致密。

?結(jié)論與啟示:大氣SOA的氧化態(tài)和有效密度可能因不同環(huán)境氧化條件而顯著變化,并在老化過程的不同階段動態(tài)變化,因此使用恒定轉(zhuǎn)換因子的Q-ACSM量化環(huán)境OA可能導(dǎo)致氣溶膠質(zhì)量濃度的顯著誤差,需用實驗室生成的、來自不同VOC前體物且在不同大氣相關(guān)反應(yīng)條件下的氣溶膠對Q-ACSM的OA響應(yīng)因子進(jìn)行系統(tǒng)校準(zhǔn);Q-ACSM對OA的RF可表示為硝酸鹽的電離效率(IE???)、OA的相對電離效率(RIE???)和OA的收集效率(CE???)的乘積(RF=IE????RIE????CE???),IE???可在實驗前后校準(zhǔn)且與OA特性無關(guān),而RIE???和CE???可能隨OA樣品不同而變化,因此RF與f44的負(fù)相關(guān)可能由CE或RIE引起。

圖5

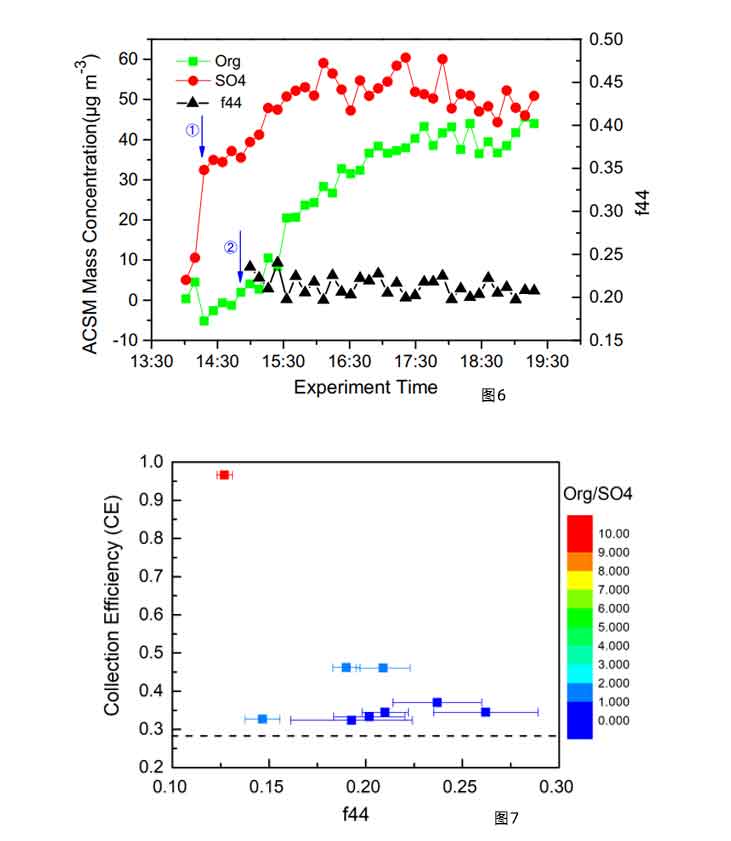

3. CE的影響(收集效率的影響)

?實驗設(shè)計與現(xiàn)象:通過注入硫酸銨(AS)種子顆粒的腔室實驗研究CE對RF與f44負(fù)相關(guān)的貢獻(xiàn),與之前實驗不同,在生成SOA前向腔室注入霧化的干燥AS種子顆粒,氣相產(chǎn)物會凝結(jié)在AS種子表面而非引發(fā)新顆粒形成;完全被SOA包覆后,Q-ACSM測量的硫酸鹽質(zhì)量濃度會因CE???2?變化而變化,進(jìn)而可推導(dǎo)SOA材料的CE;典型實驗中,初始注入AS種子氣溶膠時,ACSM測量的硫酸鹽質(zhì)量濃度約為35μg/m3,注入VOC前體物后,ACSM測量的硫酸鹽快速增至約50μg/m3,且SOA持續(xù)生成過程中f44變化不大,可據(jù)此評估特定f44下的CE(圖6)。

?CE的影響因素:CE的絕對值準(zhǔn)確性依賴于CE???2?和RIE???2?,CE隨RH變化(Matthew等人,2008),本實驗中RH<15%時CE測量值為0.28;采用其他研究(Canagaratna等人,2007;Ng等人,2011;Petit等人,2015)建議的RIE???2?值1.15,雖近期研究表明RIE可能因儀器而異(Budisulistiorini等人,2014;Crenn等人,2015),但本研究僅關(guān)注硫酸鹽濃度的相對變化,不影響結(jié)論;CE???受SOA涂層厚度影響(圖7),涂層厚度決定SOA包覆AS顆粒的混合狀態(tài):當(dāng)涂層材料不足以完全覆蓋種子顆粒時,種子核心可能直接撞擊收集表面,表現(xiàn)為AS顆粒特性;當(dāng)添加大量VOC前體物(極端條件實驗,圖7中紅點),AS氣溶膠被SOA完全覆蓋,表現(xiàn)為純SOA特性,CE接近1(約0.97),此時SOA可能呈“粘性”液態(tài),但因與負(fù)載相關(guān)的氣-粒分配(Shilling等人,2009b),無法獲得更高f44值,難以通過實驗解決f44對CE的影響;當(dāng)涂層厚度足以覆蓋AS核心時(圖7中淺藍(lán)色點),CE隨f44增加從1降至約0.5,但仍存在CE值是AS核心和有機殼層共同作用結(jié)果的可能性。

?與現(xiàn)有研究的對比:基于腔室實驗(Kiendler-Scharr等人,2009)和亞馬遜地區(qū)的野外測量(Allan等人,2014;Chen等人,2009),生物源SOA的CE被認(rèn)為接近1(此時氣溶膠以液態(tài)SOA為主);但近期理論、腔室和野外研究表明,在環(huán)境溫度下,有機顆粒可能呈半固態(tài)或固態(tài)而非液態(tài)(Shiraiwa等人,2011;Vaden等人,2010;Virtanen等人,2010),與本實驗中高氧化態(tài)SOA CE降低的結(jié)果一致。

?SOA相變與CE的關(guān)聯(lián):環(huán)境條件下VOC的氧化產(chǎn)物主要為羰基化合物和羧酸(Finlayson-Pitts和Pitts,1999),其飽和蒸氣壓隨氧化程度增加而降低;隨著SOA氧化程度提高,在環(huán)境溫度下可能從液態(tài)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài),這與本實驗中高氧化態(tài)SOA有效密度更高的觀察結(jié)果一致;SOA從“粘性”液滴轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬椞惫腆w球時,表面性質(zhì)發(fā)生顯著變化,可能導(dǎo)致CE發(fā)生較大變化;基于玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(T?)的顆粒形態(tài)研究表明,氧化過程中SOA顆粒會從液態(tài)變?yōu)榘牍虘B(tài),變?yōu)楣虘B(tài)或玻璃態(tài)(Koop等人,2011),這是分子量和O/C比共同增加的結(jié)果;此前研究也表明,CE因顆粒化學(xué)組成、相態(tài)和RH不同而變化,范圍在0.2-1之間(Alfarra,2004;Docherty等人,2013)。

4. RIE的影響(相對電離效率的影響)

?RIE的計算與特性:特定分子的RIE可通過公式計算(Canagaratna等人,2007;Jimenez等人,2003),其中RIEs為特定有機分子S的相對電離效率,IEs和MWs分別為S的電離效率和分子量;理論上,IEs與分子的電子碰撞電離截面σ直接相關(guān),而σ與分子中的電子數(shù)線性相關(guān),電子數(shù)又大致與分子量成正比,因此結(jié)構(gòu)和官能團(tuán)相似的分子的RIEs相似。

?RIE與SOA氧化態(tài)的關(guān)系:烴類和含氧化合物的RIEs不同(因氧含量差異顯著)(Canagaratna等人,2007),范圍從小于1到大于3(Dzepina等人,2007;Jimenez等人,2016;Slowik等人,2004);隨著SOA氧化態(tài)增加(O/C比升高),SOA從類烴OA(HOA)向高氧化OA(OOA)轉(zhuǎn)變,含氧量增加,RIE可能顯著降低,因此RF與f44的負(fù)相關(guān)也可能與氧含量相關(guān)的不同RIEs有關(guān)。

四、結(jié)論

1. Q-ACSM靈敏度與SOA氧化態(tài)的關(guān)系:無論VOC前體物類型如何,Q-ACSM對腔室生成的不同氧化態(tài)SOA的敏感性均與SOA氧化態(tài)(用f44表示)呈負(fù)相關(guān),即SOA氧化程度越高,Q-ACSM的響應(yīng)因子(RF)越低。

2. 傳統(tǒng)校準(zhǔn)方法的局限性:使用恒定轉(zhuǎn)換因子的Q-ACSM量化環(huán)境OA可能導(dǎo)致氣溶膠質(zhì)量濃度的顯著誤差;早期基于SMPS測量的質(zhì)量濃度進(jìn)行AMS校準(zhǔn)也可能存在較大誤差,因為不同氧化態(tài)SOA的有效密度變化顯著。

3. 影響Q-ACSM靈敏度的關(guān)鍵因素:

收集效率(CE):低氧化態(tài)SOA基本呈液態(tài),CE接近1;隨著O/C比增加,SOA逐漸從液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榘牍虘B(tài),變?yōu)楣虘B(tài)/玻璃態(tài),CE降至0.2-0.5。

相對電離效率(RIE):有機物的RIE從類烴化合物到含氧化合物顯著降低,O/C比進(jìn)一步增加時,RIE僅以較慢速率繼續(xù)降低;RF與O/C比的負(fù)相關(guān)是CE和RIE共同作用的結(jié)果。

4. 校準(zhǔn)改進(jìn)建議:Q-ACSM對OA的RF需用實驗室生成的、來自不同VOC前體物且在不同大氣相關(guān)反應(yīng)條件下的氣溶膠進(jìn)行系統(tǒng)校準(zhǔn);傳統(tǒng)方法校準(zhǔn)的Q-ACSM可能低估OOA含量而高估HOA含量,因此對HOA和OOA應(yīng)采用不同的RIE值。